今回は電子回路について解説します。電子工作の一番最初に理解してほしいのが「回路(かいろ)」です。「回路」と聞いてもピンと来ないかもしれませんが、実は私たちの身の回りのどこにでもある、とても身近なものなんです。

スマートフォン、テレビ、冷蔵庫、家電製品にとどまらず、電気を使っているものすべてに回路は入っています。たとえば、家電ではない、自動車もカーナビやオーディオなどバッテリーから電気をもらって動いています。これも回路が自動車の中に入っているから動くのです。

電気の仕組みを理解する上で、この「回路」の概念は基本中の基本。ここをしっかり押さえておけば、今後の学習がぐっと楽になります。今回は、私たちの生活に欠かせない「水」に例えて、この「回路」がどんなものなのか、わかりやすく解説していきます。

電気の通り道である「回路」について理解できる。

本ブログはアフィリエイトを用いた広告を掲載している場合があります。

電子工作に必要な「回路」とは?

電子工作では、さまざまな電子部品を組み合わせて、光らせたり、音を出したり、モーターを動かしたり、センサーの情報を読み取ったりする「仕掛け」を作ります。この「仕掛け」に必要不可欠なのが、電気の通り道である「回路」です。

水道管と電気回路の共通点

電気の「回路」を理解しやすくするには、私たちの家の中を通っている「水道管」をイメージするとわかりやすいです。

- 水道管:家中に水を運ぶための管です。台所や洗面所、お風呂など、水が必要な場所に水を届けます。

- 電気回路:家中に電気を運ぶための「道筋」です。電気が流れる道がなければ、どんなに高性能な電子部品があっても動きません。

蛇口をひねると水が出て、止めると水が止まるように、電気も特定の「道筋」を通って流れます。この「道筋」が、まさに「回路」なのです。水は高いところから低いところへ流れるように、電気も「電位の高い場所」から「電位の低い場所」へと流れていきます。

電気が流れるための「閉じた道」

水が蛇口から出て、シンクや浴槽を通って排水口に流れていくように、電気も必ず「出発点」から「終着点」まで、途切れることのない一続きの道筋を通って流れます。この途切れない一続きの道筋を「回路が閉じている」と言います。反対に、途中で切れたり、終着点がハッキリしていない場合は、「回路が開いている」といいます。

- 出発点(電源のプラス側):電池のプラス極や、家庭用電源から電気を送る部分です。ここから電気が勢いよく「押し出される」イメージです。

- 終着点(電源のマイナス側):電池のマイナス極や、電気が役割を終えて「戻っていく」部分です。この出発点から終着点までの道が、完全に繋がっていることが電気を流すための絶対条件です。機械などの配線をしていると、マイナスではなくGNDと言うものが出てきます。厳密には同じものではないのですが、使い道としてはほとんど同じと考えてもらって大丈夫です。

もし途中で水道が途切れて水漏れしていたら、水は流れませんよね?例えば、水道管が途中で切れていたら、蛇口をひねっても水は出てきません。電気も全く同じです。もし回路の途中に切れ目があったり、どこか一箇所でも接続が甘かったりすると、電気はそこでストップします。電機は回路を流れませんから、回路が開いている状態といえます。

回路が開いているとどうなる?(スイッチの役割)

では、どうすれば電気の流れを私たちの意図通りに止めたり、流したりできるのでしょうか?ここで登場するのが、電子工作において非常に重要な役割を果たす「スイッチ」です。

- 水道の蛇口:蛇口を閉じると、水道管の途中で水路が遮断され、水は止まりますね。これは電気回路でいうところの「回路が開いている」状態です。

- 電気のスイッチ:電気のスイッチをオフにすると、回路の途中に意図的に切れ目が作られ、電気が流れなくなります。これも「回路が開いている」状態です。

スイッチをオンにすると、途切れていた道が再び繋がり、電気が流れるようになります(「回路が閉じている」状態)。オフにすると道が途切れ、電気が流れなくなります(「回路が開いている」状態)。このように、スイッチは電気の流れを私たちの手で自在にコントロールするための「門」の役割を担っているのです。

回路図の超基本

電子工作では、実際に部品を繋ぐ前に、紙やパソコン上で「回路図」というものを作成します。これは、まるで建物を建てる前の「設計図」のようなものです。

回路図は電気の設計図

「回路図」とは、電気回路の設計図のことです。実際の部品の形をそのまま描くのではなく、それぞれが持つ機能や役割を表す、世界共通の「記号」を使って描かれます。この記号を理解すれば、日本で作られた回路図も、海外で作られた回路図も、同じように読み解くことができます。

- 部品の記号:抵抗はジグザグの線、LEDは矢印付きのダイオードの形、電池はプラスとマイナスの長い線と短い線などで表されます。これらの記号は、JIS規格(日本産業規格※2019年より日本工業規格は日本産業規格に名前が変更されています。)やIEC規格(国際電気標準会議)などによって定められており、誰が見ても同じ意味になるように統一されています。今回使用する部品の記号については後ほどご紹介します。

- 線のつながり:部品同士を繋ぐ線は、電気が流れるワイヤー(導線)を表します。線が交差している場合は、接続されている場合と、ただ交差しているだけの(接続されていない)場合があります。慣れるまでは少し混乱するかもしれませんが、接続されている場合は線と線が交差する点に黒丸(ジャンクションポイント)が描かれるのが一般的です。

回路図があれば、他の人が見てもどんな回路なのかすぐに理解できますし、自分で回路を組むときにも、どこにどの部品をどう繋げばいいかが一目で分かります。トラブルが起きた時も、回路図を見ながらどこがおかしいのかを探す手助けにもなります。まさに回路図は電気回路の設計図ですね。

電源と部品、線の表し方(簡単な記号紹介)

ここでは、電子工作で特によく使う基本的な記号をいくつか紹介します。これらの記号は、今後登場するさまざまな記事でも頻繁に出てくるので、少しずつ覚えていきましょう。

- 電源 (電池): 長い線がプラス(+)、短い線がマイナス(-)を示します。複数の電池を重ねて表現することもあります。これはDCつまり直流電源を示します。家庭用コンセントから出てくるようなACつまり交流電源は、また別の記号を使います。

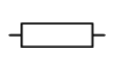

- 抵抗 (R): 電気の流れを調整する部品です。電流を制限したり、電圧を分けたりするのに使われます。抵抗の種類や使い方などは別記事で詳しく解説しています。

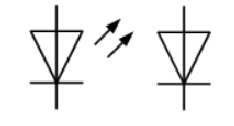

- LED (発光ダイオード): 電流を一方向にしか流さず、光を出す部品です。記号の先端が「光」を表す矢印で描かれるのが特徴です。ただのダイオードと似ていますよね。違うのは光を示す矢印のみです。なぜなら、基本的な性質は通常のダイオードとLEDは同じだからです。ダイオードも、電流を一方向にしか流しません。ただし、LEDと異なり光りません。

- スイッチ: 回路を開いたり閉じたりする部品です。回路図では、押されていない(開いている)状態が描かれることが多いです。スイッチにも種類があり、押されていないときは開いているA接点、押されていないときは閉じているB接点、押されているときと押されていないときで、行先が変わるC接点などがあります。日常的になじみがあるのは、押されたときに閉じるA接点だと思います。B接点、C接点というものもあるんだな、くらいで認識としては大丈夫です。

これらの記号を組み合わせて、電気がどう流れるかを表現するのが回路図です。最初はたくさんの記号を覚えるのが大変かもしれませんが、実際に回路を組んでいくうちに自然と慣れていきます。また、使用する部品も何百個とあるわけではないので、見ている間に覚えていきます。

ショートってどういう状態?

電子工作を始める上で、特に注意が必要なのが「ショート(短絡)」です。これは、電気回路において最も危険な状態の一つであり、部品の破損や発火の原因にもつながります。

電源のプラスとマイナスが直接つながると危険!

「ショート」とは、簡単に言うと電気が流れるべき道ではない、余計な近道を通ってしまう状態のことです。短絡という文字からも想像できるかもしれません。特に危険なのは、電源のプラス極とマイナス極が、抵抗などの電流を制限する部品を通らずに直接つながってしまう場合です。

抵抗など、電流を調整するものが何もない状態で電源のプラスとマイナスが直接つながると、設計された量よりもはるかに大量の電気が、一瞬にして回路に流れ込みます。例えば、設計値として10mA以上を流してはいけない部品があったとしましょう。抵抗をつながないで1A(10mAの100倍)流れたとします※ミスの状況によってはあり得る状況。この時、回路は「ショート」している状態です。この状態だと、部品が破壊され、煙が出たり発火することもあります。電気は目で見えない分、より注意する必要があります。

ショートが引き起こす危険性

大量の電気が一気に流れると、次のような危険な現象が起こります。

- 発熱・発火の危険: 過剰な電流は、電線や電池、接続されている部品を異常に熱くさせます。場合によっては、煙が出たり、焦げたり、最悪の場合、発火して火災につながる恐れもあります。特にリチウムイオン電池などの充電池は、ショートさせると非常に危険です。

- 部品の破損: 接続されている電子部品(たとえショートしている部分とは直接関係ない部品でも)に過剰な電流が流れ、その部品が耐えられる限界を超えてしまい、壊れてしまうことがあります。一度壊れた部品は、もう使うことはできません。

- 電池の劣化・破裂: 電池に大きな負担がかかり、急速に充電が減ったり、寿命が著しく縮んだりします。また、内部でガスが発生し、電池自体が膨らんだり、破裂したりする危険性もあります。乾電池は、瞬間的に電流を流すことで急激に寿命が減ります。パナソニック社の仕様を確認すると、5Aも出そうとすると一瞬で電池が使えなくなってしまうことがわかります。

ショートを防ぐためには、配線を組む前に必ず回路図をよく確認し、部品同士が意図しない形で接触していないか、導線が剥き出しのまま他の線や金属部分に触れていないか、しっかりと確認することが重要です。特に、電源を入れる前には何度もチェックする癖をつけましょう。

ブレッドボードでの配線も回路の一部

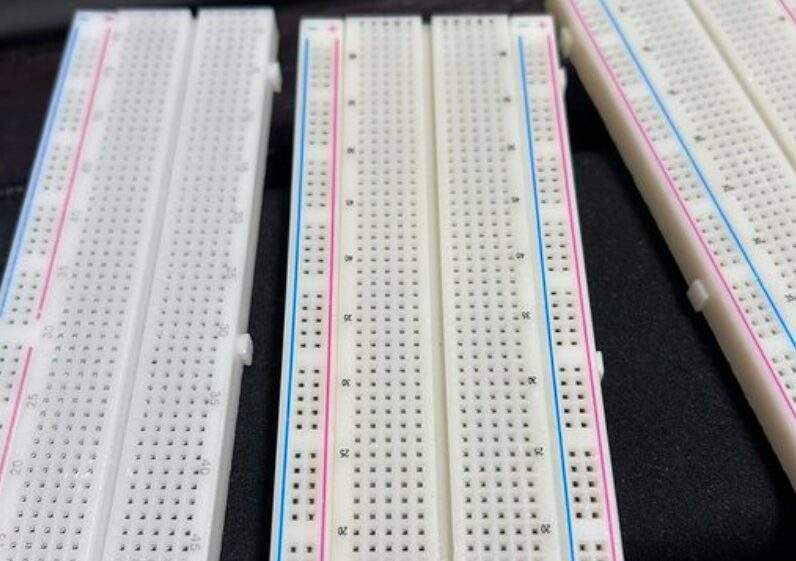

電子工作で最初に使うことになる便利な道具「ブレッドボード」。これは、はんだ付けをせずに手軽に電子回路を組んで実験できる「実験用基板」です。初心者にとっては、このブレッドボードを使って回路を組むことが、電子工作の第一歩となります。

ブレッドボードの内部構造と、使い方についての詳細はこちらの記事で解説しています。

今回は大まかな解説をしておきます。

ブレッドボードの内部構造を理解する

ブレッドボードの表面にはたくさんの小さな穴が空いていますが、これらの穴は内部で金属の板によって繋がっています。この繋がり方を理解することが、ブレッドボードで正しく回路を組むための最も重要なポイントです。

- 中央の穴の列: ブレッドボードの真ん中には、溝を挟んでたくさんの穴が並んでいます。通常、この穴は縦方向ではなく、横方向に5つずつ(またはそれ以上)穴が並んでいて、その5つの穴が内部で横方向に繋がっています。IC(集積回路)などの幅広の部品を挿す際は、この溝をまたぐように配置します。溝を挟んで左右の列はそれぞれ独立した繋がり方をしているので、部品を挿す際は注意が必要です。

- 両端のライン(電源ライン): ブレッドボードの左右の端には、通常、赤と青(または黒)のラインが描かれた穴の列があります。これらの穴は、縦方向にすべての穴が繋がっています。主に電源(プラスとマイナス)を供給するために使われるため、「電源ライン」や「バスライン」と呼ばれます。ここに電池やACアダプターからの電気を供給し、そこからジャンパワイヤーを使って中央の部品に電気を分配していくのが基本的な使い方です。

これらの繋がり方を理解することが、ブレッドボードで正しく、かつ効率的に回路を組むための第一歩です。間違った穴に挿すと、意図しない回路ができてしまったり、ショートの原因になったりすることもあります。

ジャンパワイヤーで正しく繋ぐ

ブレッドボードの穴と穴の間を繋ぐには、「ジャンパワイヤー」という専用の短い電線を使います。ジャンパワイヤーを使って、回路図通りに部品と部品を接続していくことで、実際に電気が流れる「回路」をブレッドボード上に作り上げることができます。

- 正しい穴に挿す: 繋ぎたい部品の足や、接続したい穴の列に、ジャンパワイヤーの先端をしっかりと挿し込みます。ぐらつきがないように、奥までしっかり挿入しましょう。

- 色が豊富: ジャンパワイヤーは様々な色のものが販売されています。電源のプラスは赤、マイナス(GND)は黒、信号線は黄色や緑、青など、自分でルールを決めて色分けすると、回路が見た目に分かりやすくなり、配線ミスも格段に減らせます。特に複雑な回路になってくると、色分けは非常に有効なミス防止策になります。

- 適切な長さの選択: 長すぎるジャンパワイヤーは配線を複雑に見せ、ショートのリスクも高めます。できるだけ短く、かつ無理なく配線できる長さのジャンパワイヤーを選ぶようにしましょう。

ブレッドボードは、はんだ付けの前に回路の動作確認をするのに非常に役立ちます。何度でも抜き差しして回路を変更できるため、試行錯誤を繰り返しながら、電子回路の仕組みを学ぶには最適なツールです。ぜひ、この道具を使いこなして、いろいろな回路作りに挑戦してみてくださいね。

今回のまとめ「回路は電気を流すために必要なもの」

今回の記事で、「回路」の基本的なイメージを掴んでいただけたでしょうか?電気は目に見えないので最初は難しいかもしれませんが、水に例えたり、回路図を見たり、実際にブレッドボードで組んでみたりするうちに、少しずつその動きが分かってくるはずです。

次回は、電気の最も基本的な三つの要素「電圧」「電流」「抵抗」について、さらに詳しく解説していきます。それぞれの要素が、回路の中でどんな役割を果たしているのかを理解すれば、電子工作がもっと面白くなりますよ。お楽しみに!

- 回路は、閉じた状態でないと電気が流れない。

- 回路図は回路の設計図。

- ショート(短絡)はとても危険。