前回は「回路」が電気の通り道だということを、水に例えて学びました。今回は、その通り道を流れる電気そのものの性質を理解していきます。電気には、主に「電圧(でんあつ)」、「電流(でんりゅう)」、そして「抵抗(ていこう)」という3つの要素が関係します。これら3つの要素は、密接な関係にあり、お互いに影響し合いながら電気回路の中で働いています。この関係を式で表したのがオームの法則です。オームの法則と聞いて、何となくピンと来たでしょうか?中学校の時に必ずやっているはずです。

↓↓↓前回の記事はこちらから飛べます。↓↓↓

この3つの関係性を深く理解することは、電子工作を学ぶ上で最も重要な「基本のキ」です。ここをしっかり押さえておけば、なぜ特定の部品が必要なのか、なぜ部品が壊れることがあるのか、あるいは回路がうまく動かないときにどこをチェックすればいいのか、といった疑問がスッキリ解決するはずです。複雑に思えるかもしれませんが、今回も、水に例えながらわかりやすく解説していくので、どうぞご安心ください!

電子工作にも必須な【電気の基本のキ】電圧・電流・抵抗とその関係について理解できる。

本ブログはアフィリエイトを用いた広告を掲載している場合があります。

1. 電圧(Voltage):電気を「押す力」

まず、1つ目の主役は「電圧(でんあつ)」です。電気回路図では[V]という記号で表され、単位は「ボルト(Volt)」を使います。初期の電池であるボルタ電池の生みの親、アレッサンドロ・ボルタさんの名前からとられています。

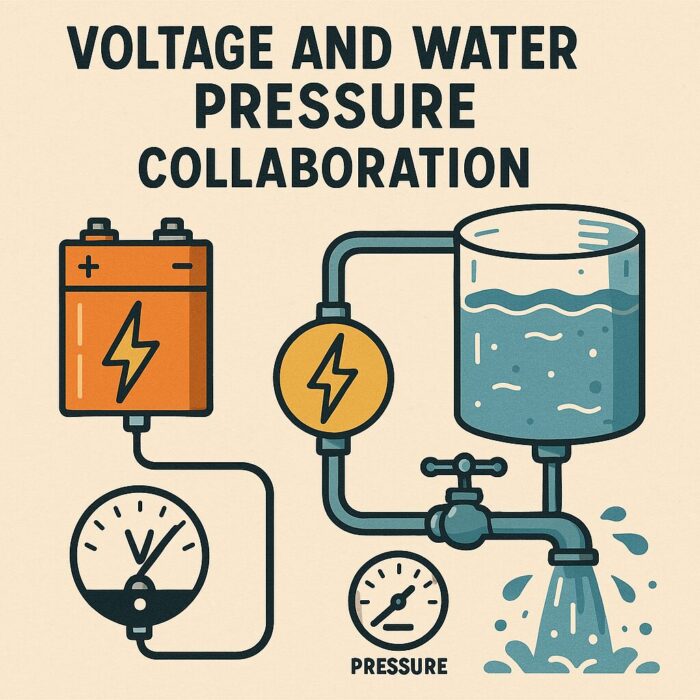

水道で例えると「水圧」

水道の例で「電圧」をイメージしてみましょう。家庭の水道管の中を水が流れるとき、私たちは「水圧」という言葉を使いますよね。水圧が高いほど、蛇口をひねったときに勢いよく水が飛び出してきます。例えば、高層ビルの上階では水圧が弱く、一階では強いと感じるかもしれません。

電気回路における「電圧」は、まさにこの「水圧」のようなものです。電気を回路の中で押し流そうとする「力」や「勢い」と考えると、とても分かりやすいでしょう。

- 電圧が高い:電気が流れる力が強い、つまり電気を強く押し出そうとします。水圧が高いほど水が勢いよく噴き出すように、高い電圧はより多くの電気を動かそうとします。

- 電圧が低い:電気が流れる力が弱い、つまり電気を押し出す力が小さい。水圧が低いと水がチョロチョロしか出ないように、電圧が低いと電気を押し出す力も弱くなります。

なぜ電圧が必要なの?

電気が回路を流れるためには、必ず「電位の差」が必要です。電位は、電気がどこにいるか?の位置をイメージしてみてください。水は高い場所から低い場所へ流れますよね?電気も「電位の高い場所」から「電位の低い場所」へ流れます。この電位の差、つまり高低差こそが「電圧」なのです。

家庭で使う乾電池を思い浮かべてください。電池には必ずプラス極とマイナス極がありますよね。このプラス極とマイナス極の間には、常に一定の電圧が存在しています。この電位の差があるからこそ、電気はプラスからマイナスへと押し出され、回路の中を流れることができるのです。

もし、この電位の差がなければ、電気はどこへも動かず、回路はまったく機能しません。例えるなら、高低差のない平坦な場所に水を置いても流れないのと同じです。また、電位の差がある電池を放置しても、勝手に電気が流れないのは、電位の差があっても直接接続されていないからです。電位の差がいくらあっても、直接接続されなければ、電気は流れないのです。この考え方も重要です。

電圧の単位:ボルト(V)の単位

電圧の単位は「ボルト(V)」です。これは、冒頭でもお伝えした通り、電気を最初に発見したイタリアの科学者アレッサンドロ・ボルタにちなんで名付けられました。私たちにとって最も身近な電圧としては、乾電池の1.5Vや9V、そして家庭用コンセントの100Vなどが挙げられます。産業用機器だと、たまに12Vもありますが、24Vが一般的です。

ここで、電子工作ではあまり出番がないですが、もっと細かい電圧や非常に大きな電圧についても触れておきましょう。

- ミリボルト(mV):1mVは1Vの1000分の1(0.001V)です。例えば、センサーから得られる非常に微弱な信号の電圧を測るときなど、小さな電圧を扱う際に使われます。いわゆる基板の中の信号のやり取りで使うことがあります。ただし、微弱な信号=ノイズに弱いという関係がありますので、きちんとした設計が必要になります。

- キロボルト(kV):1kVは1Vの1000倍(1000V)です。高圧送電線など、非常に大きな電圧を表すときに使われます。電子工作の範囲では、まず目にすることはないでしょうが、知識として知っておくと良いでしょう。

電子工作でよく扱うのは、乾電池の1.5VやUSB電源からの5V、また、マイコン(RaspberryPi Picoなど)を使う際の3.3Vなど、比較的安全で小さな電圧の範囲です。これらの電圧は、電子工作に限らず、私たちが普段触れる電子機器の多くで使われています。

電圧の役割をまとめると

まとめると、電圧は「電気を押し出す力」や「電位の差」を表し、電気が回路を流れるための源となるものです。電圧がなければ、電気は回路の中でピクリとも動きません。まるで、ポンプがなければ水が汲み上げられないのと同じです。

2. 電流(Current):実際に「流れる量」

次に、二つ目の主役は「電流(でんりゅう)」です。電気回路図では[I]という記号(intensity of electric currentのIから)で表され、単位は「アンペア(Ampere)」を使います。これもボルタさんと同じく人の名前から来ていて、アンペールさんが由来です。

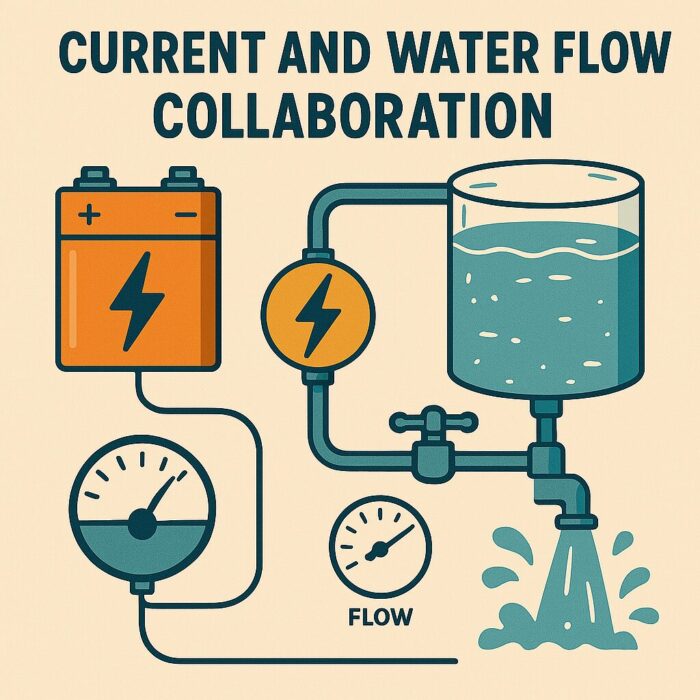

水道で例えると「水の量」

水道で「電流」を例えるなら、それは「実際に流れてくる水の量」です。

- 水圧が高くても、水道管が細ければ一度に大量の水は流れません。細いストローでいくら吸い込もうとしても、一度に飲める水の量は限られています。

- 逆に、水圧がそこまで高くなくても、太い水道管なら多くの水を流すことができます。太いホースであれば、勢いがそれほどなくても大量の水を供給できます。

電気回路における「電流」は、まさにこの「流れてくる水の量」のようなものです。具体的には、単位時間あたりに回路の特定の場所を通過する電気の量を表します。これは、電気の「粒(電子)」がどれだけの速さで、どれだけの数、ある地点を通過していくか、というイメージです。

なぜ電流が重要なのか?

電流は、電子部品が「仕事をする」ために、つまり実際にエネルギーを消費して何らかの動作をするために必要不可欠な要素です。LEDが光ったり、モーターが回ったり、スピーカーから音が出たりするのは、その部品に適切な量の電流が流れているからです。勢いだけ良くても、肝心の電気の量が少なかったら仕事ができませんからね。

電流が多すぎる場合や、少なすぎる場合を考えてみましょう。電流が適切でないと、次のような問題が発生します。

- 電流が多すぎると:部品が過剰に熱くなり、その結果、溶けたり、焦げ付いたり、最悪の場合は煙が出て発火する危険性があります。例えば、一般的な小さなLEDに、何の制限もせずに直接乾電池をつないでしまうと、一瞬でLEDが焼き切れてしまい、使い物にならなくなってしまいます。これは、ダムが決壊して大量の水が一気に流れ出し、下流の街を破壊してしまうような状況に似ています。

- 電流が少なすぎると:部品が正常に動作しません。LEDなら暗すぎたり、まったく光らなかったり、モーターなら力が弱すぎて回らなかったり、スピーカーからは小さな音しか出なかったりします。これは、水不足でポンプが十分な水を送り出せず、シャワーがチョロチョロしか出ないようなものです。いくら水圧が高くても水の量が少ないとシャワーとして機能しませんよね。

電子部品はそれぞれ「これくらいの電流が流れると正常に動く」という適正な電流値を持っています。この適正な電流値を部品の「定格電流」と呼びます。電圧の章ではご紹介しませんでしたが、電圧にも「定格電圧」も存在します。部品のデータシート(説明書)には必ずこの定格電流・定格電圧が記載されていますので、新しい部品を使う際には必ず確認する癖をつけましょう。

また知識として知っておいてほしいのが、「定格」に加えて、「絶対定格」というパラメータです。「絶対定格」とは、定格よりも数値が大きいです。絶対定格は、その名の通り、絶対にここまでに抑えてほしい。という値になっています。この絶対定格を超えるような電流・電圧を流した場合、部品が壊れたり、最悪ほかの関係ない部品まで破壊することがあります。電気回路を設計するときに必ず使いますので、今のうちに知っておいてください。

電流の単位:アンペア(A)とミリアンペア(mA)

電流の単位は、フランスの物理学者アンドレ=マリー・アンペールにちなんで「アンペア(A)」と名付けられました。大きな電流を表すときに使われますが、電子工作で扱う多くの回路では、もっと小さな電流が流れることがほとんどです。感覚としては、モータなどの物を動かすようなモジュールや、熱を発生させるようなモジュールでないとAクラスの電流値は不要です。

- ミリアンペア(mA):1mAは1Aの1000分の1(0.001A)です。電子工作ではこのミリアンペアの単位が非常に頻繁に使われます。例えば、一般的な赤色LEDを明るく光らせるには、およそ10mAから20mA程度の電流が必要です。乾電池で動く小型の電子機器であれば、数十mAから数百mA程度の電流で動作することが多いです。Arduinoをはじめとするマイコンボードと呼ばれる基板も、出力端子を多数を備えていますが、1つの端子あたり数十mAまでしか出せない仕様のことが多いため、電子工作ではよく使う電流値の範囲といえます。

- マイクロアンペア(μA):1μAは1mAの1000分の1(0.001mA、または1Aの100万分の1)です。非常に消費電力の少ないセンサーや、スタンバイ状態の回路など、ごく微小な電流を扱うときに使われます。

電流の役割をまとめると

まとめると、電流は「実際に回路の中を流れる電気の量」であり、電子部品が正常に動作するために必要な「エネルギー」のようなものです。部品を壊さずに、期待通りに動かすためには、適切な量の電流を流すことが非常に重要になります。電圧が「押す力」なら、電流は「実際に流れて仕事をする量」と言えるでしょう。

3. 抵抗(Resistance):電気の流れを「邪魔する」もの

最後に、三つ目の主役は「抵抗(ていこう)」です。電気回路図ではRという記号で表され、単位は「オーム(Ohm)」を使います。ギリシャ文字のオメガ[Ω]が基本単位です。こちらも人の名前が由来です。

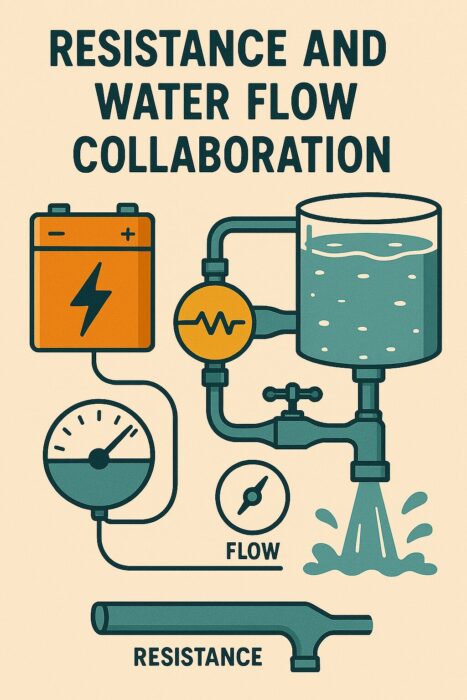

水道で例えると「細いパイプ」や「バルブ」

水道の例で「抵抗」をイメージしてみましょう。

- 細いパイプ:水圧が高くても、水道管の途中に意図的に細いパイプが挟まっていたら、そこを流れる水の量は制限されてしまいますよね。どんなにポンプで水を押し出しても、細いパイプがボトルネックとなって、一度に流せる水の量は限られてしまいます。

- 途中のバルブ(栓):水道のバルブを絞れば絞るほど、水の通り道が狭くなり、水の流れる量は減少します。また、完全に閉じれば水は止まります。

電気回路における「抵抗」は、まさにこの「電気の流れを邪魔する(制限する)もの」です。回路の中で電気を流しにくくする働きを持っています。抵抗の数値が大きいほど、電気を強く邪魔する(流しにくくする)ことになります。

なぜ抵抗が必要なのか?

「電気の流れを邪魔する」と聞くと、なんだかネガティブな役割に聞こえるかもしれません。しかし、電子回路において抵抗は、部品の保護や回路の調整に不可欠な、非常に重要な役割を果たしています。抵抗は「悪者」ではなく、「回路の秩序を守る番人」のような存在なのです。

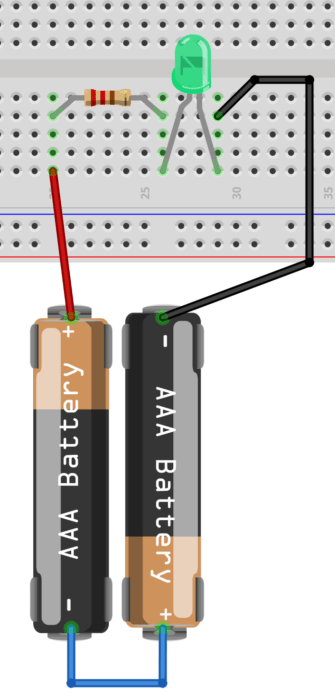

役割1:電流を制限する

これが抵抗の最も基本的な役割です。例えば、LEDを光らせる際に、電池の電圧をそのままLEDに加えてしまうと、LEDには流れすぎます※後ほどこの理由はご説明します。LEDに想定よりも大きい電流が流れてしまうと、LEDの内部が一瞬で焼き切れてしまいます。これは、LEDが決められた電流以上が流れるてしまうと破壊されてしまうことを示しています。

通常、LEDを使う場合には、LEDの手前に抵抗を直列に入れてあげます。

すると、抵抗が電気の流れを適度に邪魔し、LEDに流れる電流の量を、LEDが壊れない程度の適正な範囲に制限してくれるのです。まるで、水圧が強すぎる場所で、蛇口や配管を壊さないように水の勢いを調整するバルブのようなものです。この役割のおかげで、私たちは様々な電圧の電源から、適切な電流で電子部品を安全に動かすことができます。

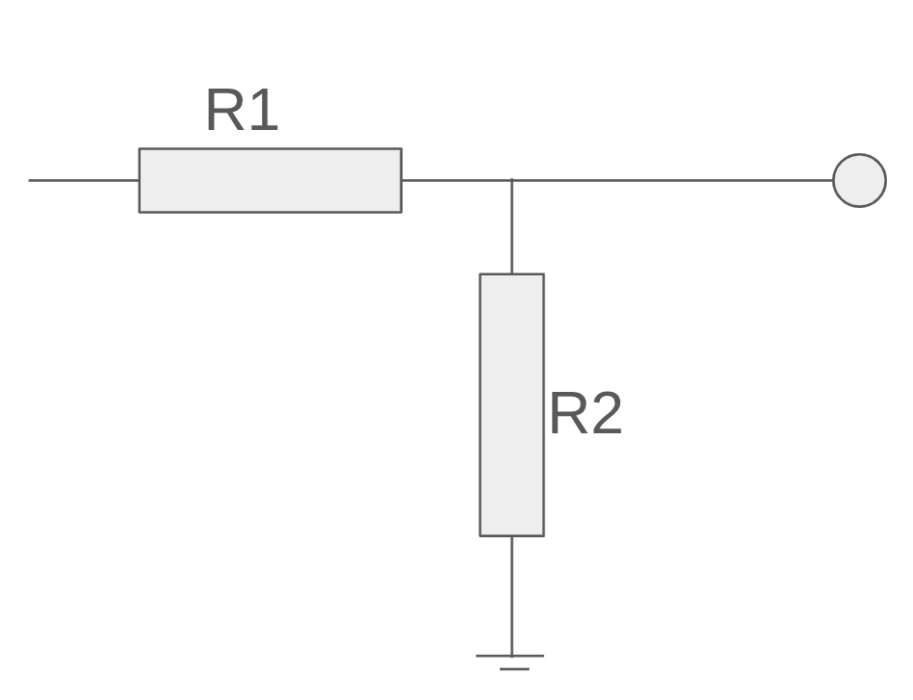

役割2:電圧を調整する(分圧)

抵抗を複数、特に2つ以上を直列に繋ぐと、それぞれの抵抗で電圧が分かれる(電圧降下する)という性質があります。この性質を利用して、電源から供給される電圧を、特定の部品に「必要な電圧だけ」を供給するために調整することができます。これを「分圧(ぶんあつ)」と呼びます。

例えば、5Vの電源しか手元にない場合を想像してください。もし仮に3Vでしか動かせない部品を動かしたい場合、分圧を使うとうまくいきます。具体的には、抵抗を2つ直列に繋ぎ、その間に3Vの電圧を作り出すことで、安全に部品を動作させることができます。これは、高いところにある貯水槽から低い場所にある家へ水を引く際に、途中で水圧を調整する減圧弁のようなイメージです。

役割3:信号レベルの調整

センサーから得られる微弱な電気信号の大きさを調整したり、マイコンからの信号を受け取る際に、入力される電圧を適切なレベルにするためにも抵抗が使われます。例えば、スイッチの状態をマイコンに正しく伝えるための「プルアップ抵抗」や「プルダウン抵抗」といった形で使われることもあります。これは、スイッチが押されていない時にピンの電圧が不安定になるのを防ぐ役割を果たします。いわゆる「浮いた状態」というのを防いで、電圧がかかっているのか、かかっていないか(High/Low)の論理を確定させるときに役に立ちます。

抵抗の単位:オーム(Ω)とキロオーム(kΩ)、メガオーム(MΩ)

抵抗の単位は、ドイツの物理学者ゲオルク・ジーモン・オームにちなんで「オーム(Ω)」と名付けられました。これも電子工作で非常によく使う単位です。

- キロオーム(kΩ):1kΩは1Ωの1000倍(1000Ω)です。抵抗器には「10kΩ」などと表示されることが多いです。

- メガオーム(MΩ):1MΩは1Ωの100万倍(1,000,000Ω)です。非常に大きな抵抗値を表すときに使われます。

実際に抵抗器を見ると、多くの場合は本体に色帯(カラーコード)が描かれています。この色帯でそれぞれの抵抗値が示されています。カラーコードの読み方については、別の記事で詳しく解説しますので、ご安心くださいね。

抵抗の役割をまとめると

抵抗は「電気の流れを制限・調整するもの」であり、回路の中で部品を保護したり、電圧をコントロールしたり、信号を適切に処理するために欠かせない部品です。電子工作でも、必ず抵抗を扱うことになります。むしろ抵抗を使わない回路のほうが珍しいです。

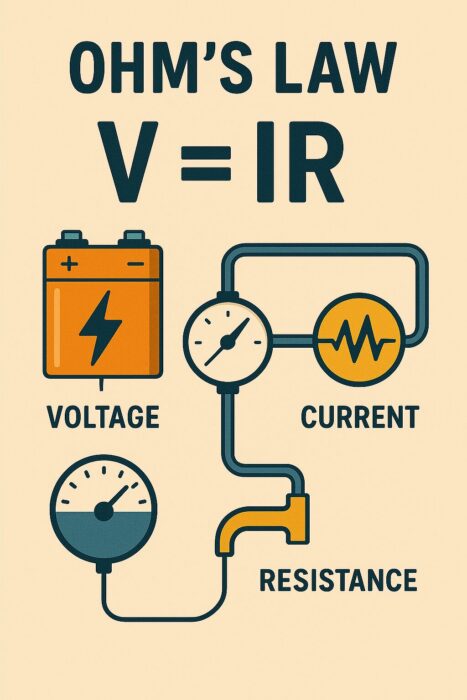

オームの法則:電圧、電流、抵抗の関係性を表す法則

さあ、いよいよ本題です。これまでに学んだ電圧、電流、抵抗の三つがどのように関係し合っているのかを解き明かす「オームの法則」について学びましょう。

オームの法則は、これら三つの要素の間の、切っても切れない関係性をたった一つのシンプルな式で表しています。

V=I×R【オームの法則】

この式に登場する変数はV,I,Rの3つです。

- V(電圧):電気を押し出す力(単位:ボルト)

- I(電流):実際に流れる電気の量(単位:アンペア)

- R(抵抗):電気の流れを邪魔する度合い(単位:オーム)

この式は、ただの掛け算の式に見えるかもしれませんが、非常に重要な関係性を示しています。具体的には次のような関係性があります。

- 抵抗(R)が一定なら、電圧(V)を上げると、電流(I)も増える。

- 水路(抵抗)の太さが同じなら、ポンプ(電圧)を強くすればするほど、流れる水の量(電流)は増えますよね。例えば、同じ電球に高い電圧をかけると、より明るく(=より多くの電流が流れて)光るのと同じです。

- 電圧(V)が一定なら、抵抗(R)を大きくすると、電流(I)は減る。

- 水圧(電圧)が同じでも、水路(抵抗)が細くなればなるほど、流れる水の量(電流)は減ります。これが、LEDに抵抗をつなぐ理由です。抵抗値を大きくすればするほど、LEDに流れる電流が制限され、LEDの明るさが暗くなります。

- 電流(I)を増やしたければ、電圧(V)を上げるか、抵抗(R)を下げればよい。

- 例えば、モーターをより速く回したい(=より多くの電流を流したい)場合、モーターにかける電圧を上げるか、モーター自体の抵抗を低くするか(またはモーターとつながっている抵抗値を下げる)必要があります。

計算は苦手でも大丈夫!まずは感覚を掴もう

「え、計算するの?」と身構えてしまうかもしれませんが、ご安心ください。電子工作の最初のうちは、この式を完璧に使いこなして複雑な計算をする必要はほとんどありません。もちろん、将来的には必要になりますが、まずは大丈夫です。

ここで最も大切なのは、「電圧が高くなると電流は増える」「抵抗が大きくなると電流は減る」といった、それぞれの要素が互いにどう影響し合うのか、その感覚を掴むことです。この直感的な理解が、回路を設計したり、トラブルシューティングをしたりする際の強力な武器になります。

関係性が理解できるようになったら、次に簡単な計算です。簡単な計算はできるようになると、部品選び(特にLED用の抵抗値計算など)や、回路がうまく動かないときにどこがおかしいのか原因を探る際に非常に役立ちます。

このオームの法則の式は、求めたい要素に応じて次のように変形することもできます。

- 回路に流れる電流 (I) を求めたいとき:

- I=V/R (電流 = 電圧 ÷ 抵抗)

- 例:9Vの電池に450Ωの抵抗をつないだら、何Aの電流が流れる?

- I=9V/450Ω=0.02A=20mA

- 回路に必要な抵抗 (R) を求めたいとき:

- R=V/I (抵抗 = 電圧 ÷ 電流)

- 例:9Vの電池で20mA流したい場合、必要な抵抗値は?

- R=9V/0.02A=450Ω

- 特定の抵抗を流れるときの電圧降下 (V) を求めたいとき:

- V=I×R (電圧 = 電流 × 抵抗)

- 例:20mAの電流が流れている回路で、450Ωの抵抗を通過した時の電圧降下は?

- V=0.02A×450Ω=9V

【補足説明】もし抵抗繋がないでLEDを電池とつなげたらどうなるか?

抵抗の説明の章で、LEDを点灯させるとき、抵抗をかならずつける。と解説しました。なぜ抵抗が必要なのか、すでにここまで理解したあなたならわかりますよね。

オームの法則から、回路に流れる電流Iの求め方はわかりました。では、抵抗が0だった場合、どのような計算になるでしょうか?それは、

I=V/Rより、I=V/0となります。電流値は、電圧を0で割った値になります。0で割るとはどういうことか?0ということはすごく小さい値をイメージしてもらえればOKです。

つまり、電圧をすごく小さい値で割るので、電流値は無限大に近くなります。実際には電源の性能に左右されるので無限に電流が流れるわけではありませんが、それでも大電流が流れます。

この大電流がLEDに流れ込むと、LEDが耐えられなくなって破壊される。ということです。理解できたでしょうか?

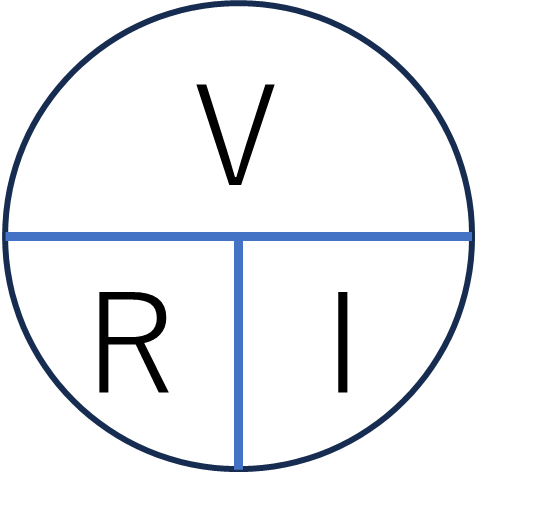

オームの法則の三角形:忘れにくい覚え方

この三つの式を覚えるための便利なツールとして、「オームの法則の三角形」というものがあります。非常に視覚的で直感的な覚え方で、学校でも教わったかもしれません。

この三角形の図の使い方は、「求めたい値」を指で隠せばOKです。残りの要素が横にいるか縦に入るかで、式として扱うことができます。

- V(電圧)を隠す → 残るのは I と R が横並び → だから、V=I×R

- I(電流)を隠す → 残るのは V が R の上 → だから、I=V/R

- R(抵抗)を隠す → 残るのは V が I の上 → だから、R=V/I

この三角形は、電子工作をする上で非常に役立つ「魔法のツール」です。もちろんこの図を覚えずに、V=IxRの式だけ覚えておけば、等式の変形によって求めたいものは求められます。

まとめ:三つの要素は支え合っている

電圧、電流、抵抗は、どれか1つが欠けても電気回路は成り立ちません。

- 電圧:電気を「押し出す力」の源。回路にエネルギーを供給する役割。

- 電流:回路を「流れる電気の量」。実際に電子部品が仕事をするために必要な「エネルギーの流れ」。

- 抵抗:電気の「流れを調整・制限する」番人。部品を過電流から保護し、電圧を適切に調整する。

これら3つの要素が互いに影響し合い、絶妙なバランスを取りながら回路の中で機能しています。この3つの関係性を理解することで、あなたは電子回路の「本質」を少しずつ理解できるようになります。

今回の内容で、電気の基本的な性質について、より深く、そして具体的なイメージが掴めたでしょうか?これらの基礎知識は、今後の電子工作を安全に、そして楽しく進めていく上で不可欠な土台となります。次回は、電子工作で最も頻繁に使う部品の一つである「抵抗」について、さらに詳しく掘り下げていきます。今回学んだ「抵抗」の役割が、実際にどのように活かされているのか、そして抵抗の値がどのようにして部品に示されているのか(カラーコードの読み方など)を学ぶことができます。