電子工作を始めようとしたとき、一番最初にぶつかる壁が、「どんな道具が必要かわからない。」これじゃないでしょうか?そもそもどんな道具があるかもわからない状態で、道具を用意することはできませんよね。

というわけで、今回は電子工作に必要な基本的な道具の種類、用途、選び方、購入方法についてもお伝えしていきます。電子工作に興味はあるんだけど….というそこのあなた。一旦どんな道具を揃えれば、電子工作が始められるか見てみて下さい。

対象とするのは、まだ何も道具も触ったことがない人向けになっています。もしすでに道具や部材をお持ちでしたら、そちらをお使いいただくので大丈夫です。特に、はんだ関係は、やっていくうちに必要になることもありますが、実はブレッドボードだけあれば回路をつなぐことはできます。ですから、始める段階では、はんだ自体は必須ではありません。

意外と電気工作というと、はんだ付けが必須なイメージを持つかもしれませんが、実はそんなこともありません。ブレッドボードを使うほうが圧倒的に楽ですので、全く道具をお持ちでない場合で、今すぐになにか製品を作らないと行けない!など特殊な事情がない限り、ブレッドボードで始めてみることをおすすめします。

電子工作を始めるときに、どんな道具を揃えればいいかわかる。

本ブログはアフィリエイトを用いた広告を掲載している場合があります。

電子工作、何をするにもまずは道具から!

電子工作を始めるには、まずは道具を揃えないと始まりません。でも、どんな道具が必要かわからないのに揃えられないですよね?

また、どんな道具があるかわかったところで、本当に必要な道具や、使いやすい道具、最初はなくても困らない道具、コスパの良い道具は何なのかしりたいですよね。

なぜ専用の道具が必要なの?

電子工作では、普段の生活では使わないような道具を使います。例えば配線用の導線であったり、はんだごてなんかは絶対使わないですよね。他にもブレッドボードなど、配線にしか使えない専用品です。日常の他のことにブレッドボードを使っている人がいたらぜひ教えてもらいたいです。

逆に、ニッパーやペンチなどは日常でも登場することもあるかもしれません。そういった道具は普段使っているものをそのまま使えばOKです。

どんな道具があれば始められる?全体像をつかもう

必要な道具の全体像としては、「汎用的な部材」と、「専用の部品」、「工具」の3つに分かれます。

特に、汎用的な部材と、工具に関しては使いまわしが可能です。逆に、専用の部品は、用途が限られるので、使うときに用意して、不要になったら取外す。という感じです。

これだけは絶対に揃えたい!必須の基本ツール

まずは必須となる基本ツールについてご紹介していきましょう。必要最低限の3つをここでご紹介します。極端な話、ここで紹介するものを揃えれば、簡単な電子工作の第一歩を進めます。

- ブレッドボードとジャンパー線

- テスター

- 基本の電子部品

- 電源(電池)

- 抵抗

- LED

ここからそれぞれどんなツールなのか?の解説をしていきます。

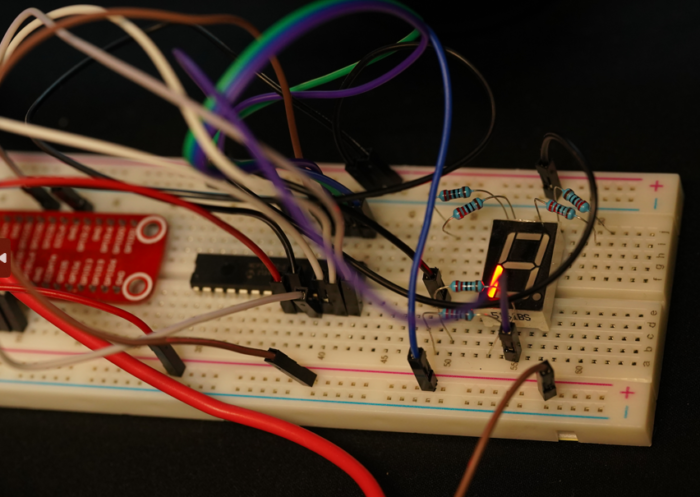

試行錯誤を圧倒的に楽にする「ブレッドボード」と「ジャンパー線」

冒頭でもお伝えした通り、電子工作で、回路を組むとき、はんだ付けは必須ではありません。「どうやって線をつなぐんだ?」というご質問には、こちらの記事が回答になります。

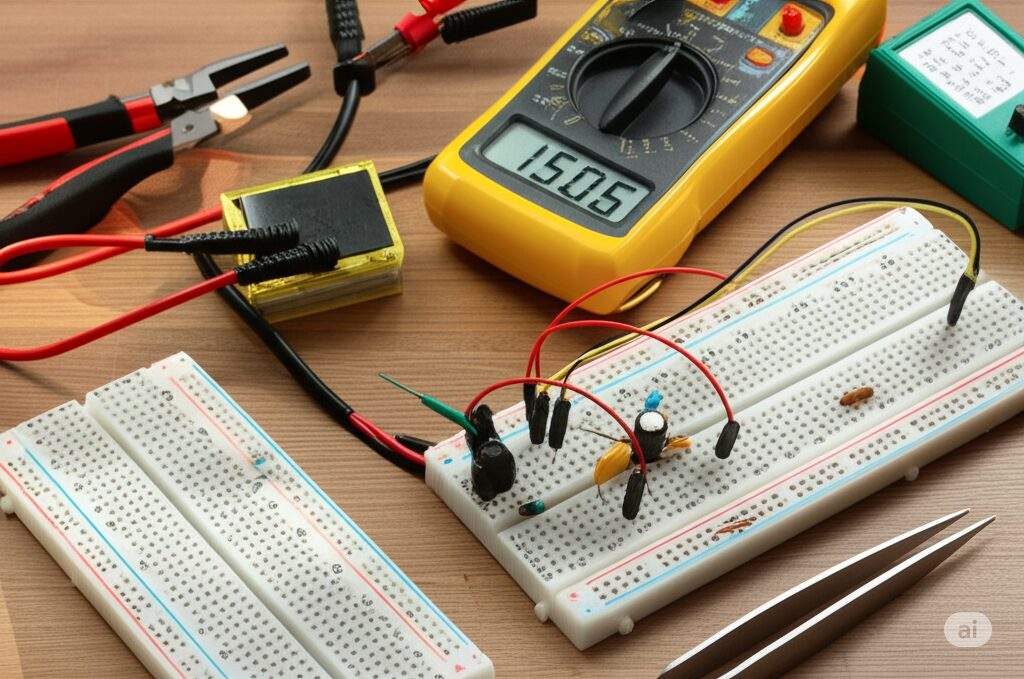

ブレッドボードが、穴の空いた白い板で、穴にワイヤーと指して回路をつなげていきます。このワイヤーが、ジャンパーワイヤです。詳しい使い方については別記事で解説しますが、まずはこの2つがあれば、はんだ付けせずに回路を組むことができます。これが一番のポイントです。

回路を組むときは、ジャンパーワイヤーを差し込むだけなので、間違ったときのやり直しが非常に簡単です。実験的に繋いで確認したいのに、わざわざはんだ付けしていたら、時間も労力もかかりますし、なにより準備というかやるぞ!という気合が必要になりますよね。それが不要でブスブス指すだけでOKというのはハードルが低くなります。

それに、はんだをつけてしまうと、再利用が難しくなりますが、ブレッドボードとジャンパーワイヤーの組み合わせで回路を組む場合は、一切汚れも傷も痕も残りませんから、何度でも再利用できます。

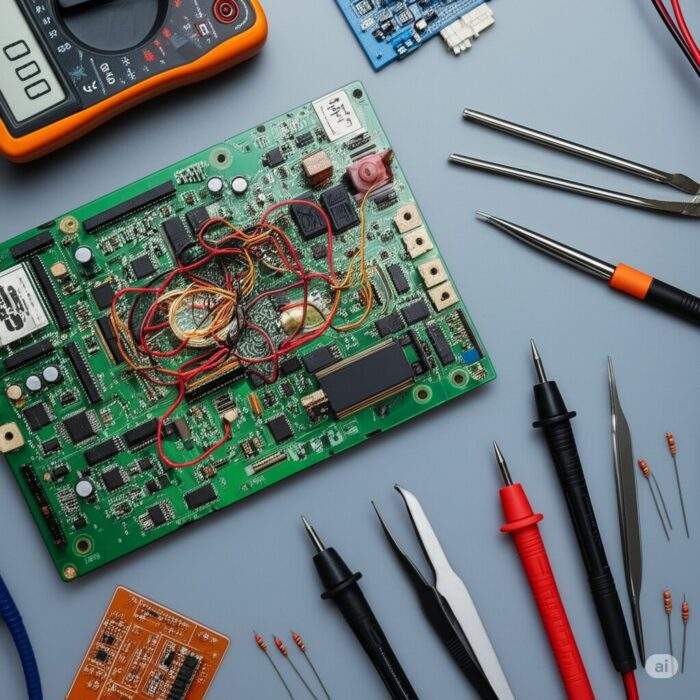

回路のチェックに「テスター」は必須!

回路はブレッドボードとジャンパーワイヤーで組んだとして、ちゃんと回路が成り立っているかの確認は必要です。確認するのに使うのが、テスターです。マルチメータとも呼びますね。

おそらく学校の理科の授業で一瞬だけ触ったこともあるのではないでしょうか?その時はアナログの針がついているタイプだったかもしれません。こんなの。↓↓

今回はデジタルの数値が表示されるテスターをご紹介します。このようなテスターを使うことでわかることは、回路の中の電圧や流れている電流、使用している抵抗の値、回路としてつながっているか確認する導通チェックです。

詳しい使い方については別記事とYoutubeで解説。

基本の電子部品(電源、LED、抵抗など少量)

次は、電子部品です。特に最初に必要になる電子部品の種類は多くありません。電源、抵抗、LEDがあれば、簡単な回路は組めます。

電源:まずは乾電池でOK

まずは電源です。電源がないと電子回路は成り立ちません。当然ですよね。電気が流れませんから。

電子回路で使うのは、そこまで高い電圧ではありません。乾電池程度の電圧で問題ありません。間違っても家庭用コンセントを直接使おうなんて思わないでくださいね!そんなことしたら超キケンです。絶対にやめてください。

少し補足しておくと、一般的な乾電池の電圧は1本あたり1.5Vで、マイコンと呼ばれる複合的な処理をしてくれる電子部品が3.3Vもしくは5Vで動くものが多いので、多くても3~4本の乾電池があれば十分であることがわかると思います。

コンビニやスーパー、100円均一でもたいてい取り扱っていますから、入手性が高いのもいいですよね。また、乾電池でなくても、充電池のようなものでも構いません。ただし、充電池は、乾電池に比べて電圧が低いものがほとんどですので、回路の計算をするときは注意しましょう。

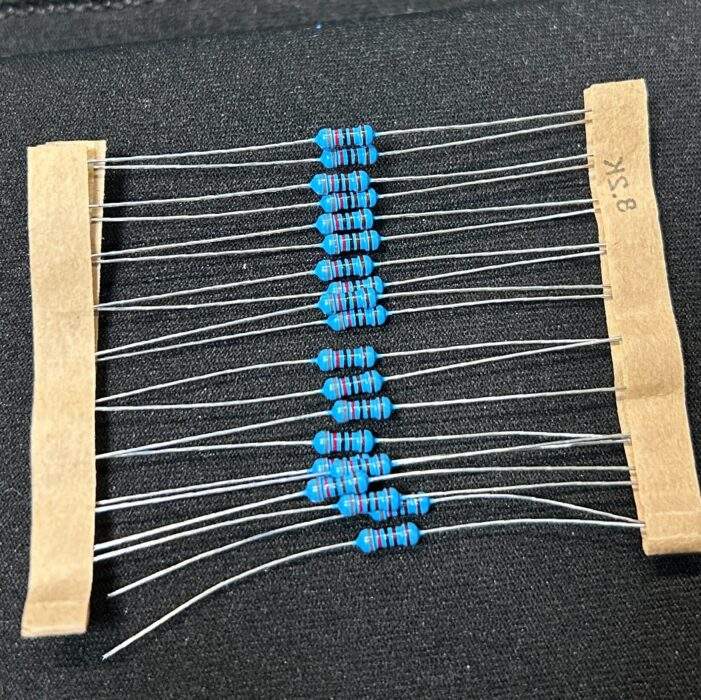

抵抗:抵抗値は複数用意

次に必要なのが、抵抗です。理科の授業で、電流・電圧・抵抗の関係をやったはずなのですが、覚えていますでしょうか?式に表すと、

電圧[V]= 抵抗値[R]x電流値[I]

となります。いわゆるオームの法則ですね。

この式は電子工作をやるうえで絶対に覚えないと行けない重要な式になります。必ず覚えておいてください。

この式に登場する抵抗値が、抵抗のことです。現物の抵抗は冒頭の写真です。

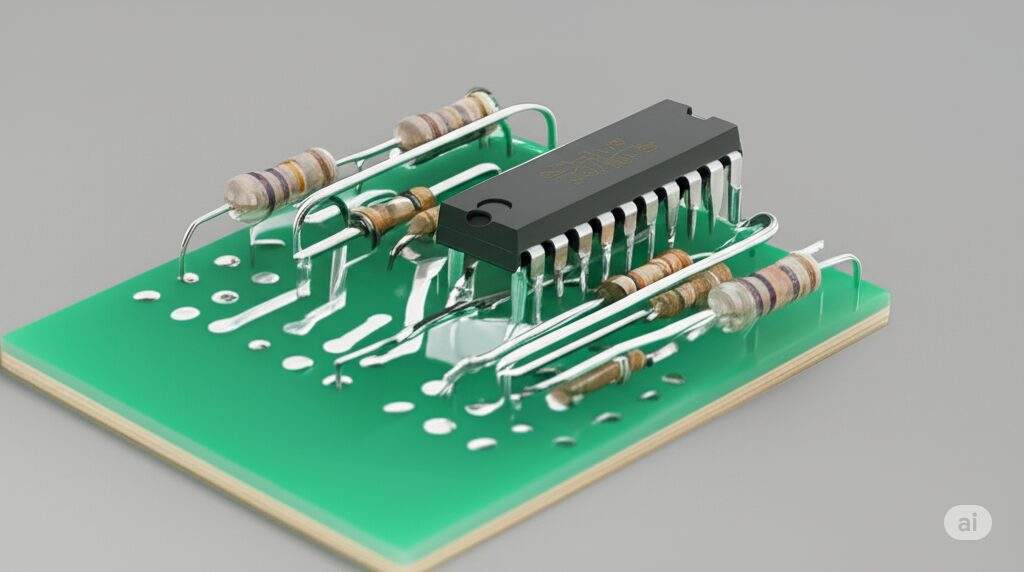

この抵抗は電子工作に使うのに便利なサイズになっていますが、最近の電子デバイスは、以下に小型化するか?というのが課題になっていますので、米粒より小さい抵抗も結構普通にあります。そんな小さい抵抗は扱うのが大変でストレスですから、素直に先ほどお見せしたような抵抗を使いましょう。

また、抵抗は複数用意しておく必要があります。抵抗と一言に言っても、サイズ以外に、抵抗値のバリエーションがあります。1個の抵抗につき、その抵抗値は固定されています。ですから、抵抗値を変えたい。となった場合は、基本的には抵抗の付け替えが必要になります。一部可変抵抗という便利なものもありますが、普通の抵抗に比べて効果で、サイズが大きく邪魔。という理由から、可変抵抗は回路の一部に使うのが一般的です。

抵抗値は、系列と言われる分類になっています。系列によって入手性が変わります。一般的なのはE系列です。よく使われるのはE24系列らしいです。これは業界や作りたいものの精度にもよるはずですが、一旦E24系列の抵抗を準備しておけば不足はしないです。

結局よくわからない場合、抵抗の種類はいっぱいあったほうがいい。くらいに覚えておいてもらえればOKです。そんな人のために、とりあえず抵抗値の種類が沢山入ったセットも販売されています。まずはそちらを買ってみると良いと思います。

また、本当は、抵抗値と抵抗値の間の部分はどうするんだ?とか、抵抗にも耐えられる電力があったりと、抵抗の話は奥が深いので、別記事で詳しく解説します。

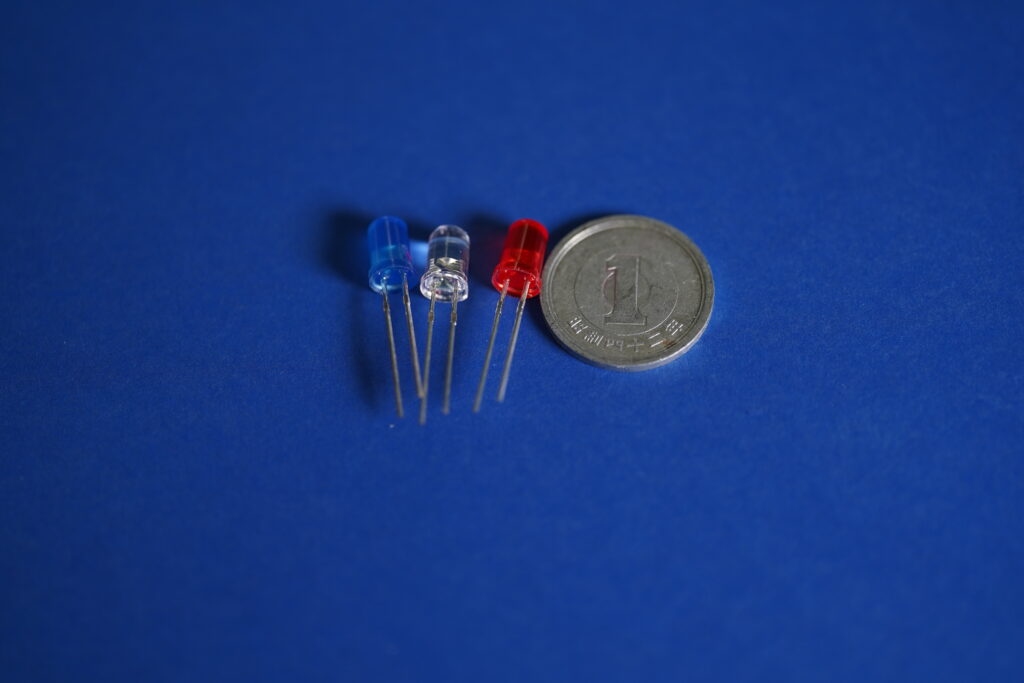

LED:回路の出力として使用

最後に、LEDです。これは回路の出力として選んでいます。電気が通っているかをLEDの光で確認すると、視覚的にわかりやすいですよね。当然、LEDでなくて、ブザーのような音で確認できるものでももちろんOKです。

ただ、安くて、入手性がよく、消費電力もすくないLEDが一番のおすすめです。電子工作の一歩としてLチカという工作が良く取り扱われます。このLチカは、単純にLEDを光らせるものです。光るとちゃんと動いているってわかりやすいですから、みんなまずはココから始めるようです。わたしも新しいマイコンボード(制御できる基板のようなもの)を入手したら必ずLチカから始めます。初心者も慣れている人も実施する有名な作業だと思ってください。

ステップアップツール&材料【次に揃えたい便利アイテム】

ここまででLチカくらいはできる道具は揃っています。テスターを一旦後回しにしたとすると、2,000円もかからないはずです。おそらく一番高額なのがブレッドボードとジャンパーワイヤーだと思います。

その他、お金二余裕がある場合や、今後ステップアップしていくことが確実な場合は、ココから紹介するステップアップツールも参考にしてください。最初から絶対必要ということではないですが、あれば絶対にステップアップできて、やれることが増えます。ぜひ確認してください。

回路をつなぐ「はんだ付け」の相棒たち(はんだごて、こて台、はんだ、はんだ吸い取り線/器)

先程回路を作るのは、ブレッドボードとジャンパーワイヤーでできるとお話しました。ただ、まれにブレッドボードとジャンパーワイヤーだけでは対応できない場合があります。

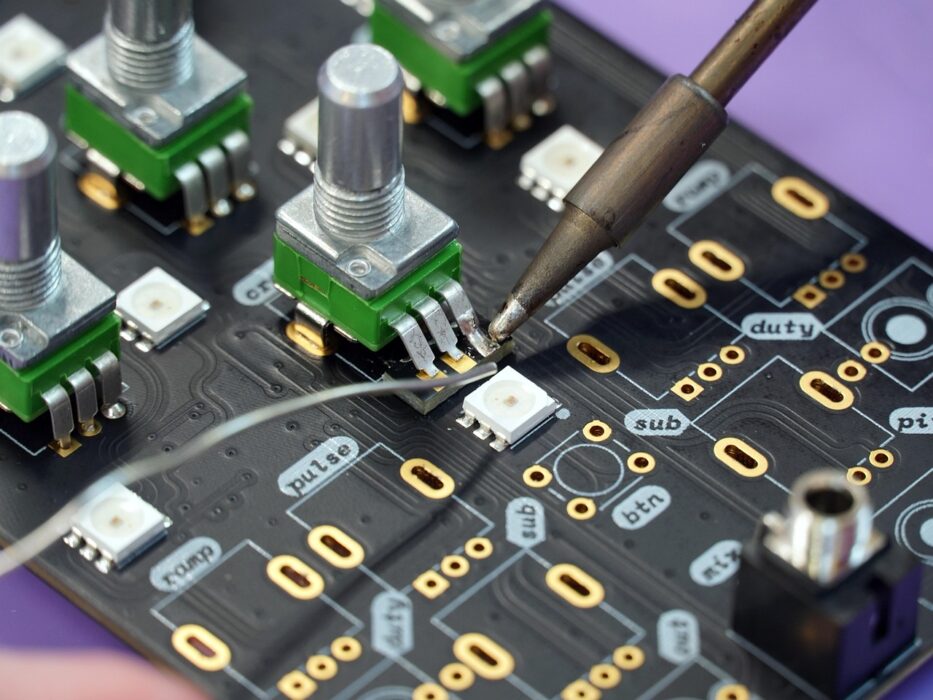

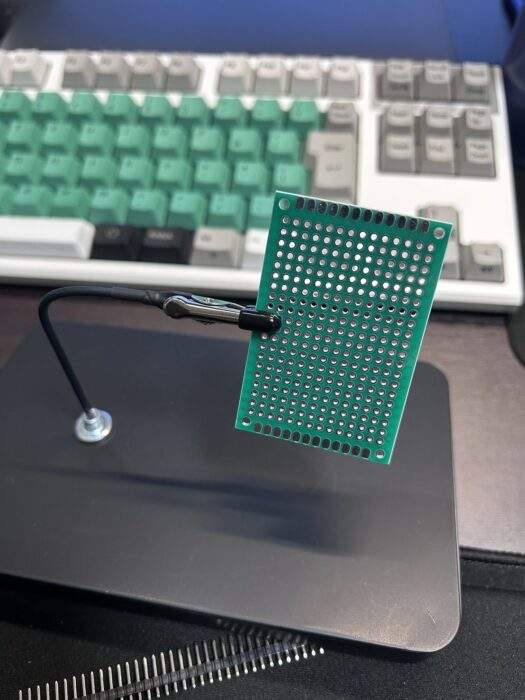

例えば、ブレッドボードで動作確認した回路を、もうすこしちゃんと作ろう。となった場合、次にやるのはユニバーサル基板への実装であることが多いです。

そうなると、ブレッドボード上で組んでいた回路を、はんだづけしながら、ユニバーサル基板に固定していくことになります。ユニバーサル基板にはんだ付けというのがイメージできない場合はこちらの画像を御覧ください。

他にも、このようなマイコンボードを使う場合、最初からピンヘッダと呼ばれるピンの集合体がはんだ付けされているものと、はんだ付けされていないものがあります。

すでにピンヘッダがはんだ付けされているマイコンボードはすぐに使えますが、もしピンヘッダがはんだ付けされていないなら、まずはピンヘッダのはんだ付けからスタートします。

必要性はなんとなくわかってもらえたかなと思うので、具体的にはんだ付けに必要な道具を紹介します。これらの道具の詳細については、はんだ付けの記事で解説します。ここではなんとなくの全体的な機能などを理解していただければ十分です。

- はんだごて

- こて台

- はんだ

はんだ作業も含めて、はんだに関する記事は別でご紹介します。ここで解説するととんでもなく長くなってしまうので…はんだ付けの記事もお楽しみに。

部品や線を扱うための「切る・挟む・剥く」道具(ニッパー、ワイヤーストリッパー、ピンセット、ラジオペンチ)

ジャンパーワイヤーの場合は、長さが決まっていますし、先端に接続用の端子がついているので、線を切るようなことはないです。ジャンパーワイヤーを使わずに、ユニバーサル基板を使ったり、自分で配線の線材を作成しようとした場合は、切ったりする道具が必要です。

他にも、線を切ったら、被覆を剥く必要があります。そんなとき便利なのが、ワイヤーストリッパーです。線材の中の金属線の太さに合わせて使う穴を決めて、挟んで引っ張るだけで被覆を剥くことができます。配線作業が必要な現場では、これがないと仕事になりません。それくらい重要なツールです。

その他、小さい部品をつまむこともあります。具体的には抵抗のところで紹介した米粒より小さい抵抗器などです。基板のサイズは年々サイズダウンしています。これは、技術開発によってどんどん部品が小さくできているからです。そんな小さい部品を指先で持つのはほぼ不可能に近いです。※できなくはないですが、やりたくない。

そんなときに便利なのがピンセットです。精密機器を取り扱うときに登場するツールです。1つだけ注意があって、ピンセットの多くは、金属製です。つまり、電気を通します。電子部品を取り扱うときは、静電気や、他の部分への接触によって導通するのを防ぐため、樹脂製のピンセットを使うことが多いです。金属製だと部品が傷つきやすいという事情もあるのですが…

最後はラジオペンチです。これが登場するのは、例えばはんだ付けしたパーツを取るときに、もう少し力が入れば取れそう!とか、素手で持っていると熱いので、一旦ラジオペンチで保持しておく。といったときに使えます。

また、ユニバーサル基板でも、専用基板でも、抵抗やICの足をしっかり直角90度に曲げて美しくために使ったりします。例えば、素手で曲げようとすると、どうしても直角にきれいに折り曲げられません。しかし、ラジオペンチを使えばこんなふうにきっちり曲げられます。一度曲げた線をまっすぐに戻すのも得意です。

電源を供給するために(ACアダプター、電池ボックス)

電子工作には、そこまで高い電圧は不要だと説明しました。もちろん最初は乾電池があれば全く問題ありません。ただ、ある程度やってくると、乾電池ではなく電源が欲しくなってきます。具体的にはDC5Vの電源あたりです。

DC5Vというのは、世界で一般的に普及しているUSBの電圧です。マイコンボードにもよく使われる電圧で、便利なモジュール化されたICなどが、DC5V用として設計されていることもあります。

そんなDC5Vを使って電子工作する場合、一番身近にある電源が、スマホやタブレットの充電器です。これらは、家庭用コンセントから出ているAC100Vから、DC5Vに変換しています。

スマホやタブレットのどこかに、INPUT DC5V ○○Aなんて書いてあるはずです。このINPUTとは、スマホやタブレットに電源供給する。という意味です。その表示を見てもらうと、ほとんどすべてのスマホやタブレットにDC5Vと書いてあるはずです。実は、日本中に存在するほとんどのスマホやタブレットは、DC5Vで充電される仕様となっているため、ACアダプタも使いまわしが可能なんです。

iPhoneの充電器なのに、appleと全然関係ないタブレット端末を充電できるって、普通に考えたらおかしいですよね??専用設計して、電圧を製品ごとに変えるのが普通じゃないですか。それが統一されてDC5Vになっている。というわけなんです。

では、具体的DC5Vの電源と言われたら、こんなマイコンボードが1つあれば解決します。

マイコンボードと呼ばれる、この基板のようなモジュールは、USBと接続することで、端子のいくつかからDC5Vを出しています。つまり、ここにジャンパーワイヤーを差し込むことでDC5Vを使える。ということです。

今後電子工作を進めていく中で、複雑な処理や、プログラミングを使った電子工作までやってみたいなら、今のうちにマイコンボードを購入しておくのもありです。

また、こんな感じのACアダプタもあります。DC5V以外が必要になった場合は、こういったACアダプタが便利です。

部品の固定に役立つアイテム(ワニ口クリップ付きコード、クリップスタンド)

これは、ザ・便利グッズです。先に見てもらったほうがイメージがつきやすいので、いったんまず写真を御覧ください。

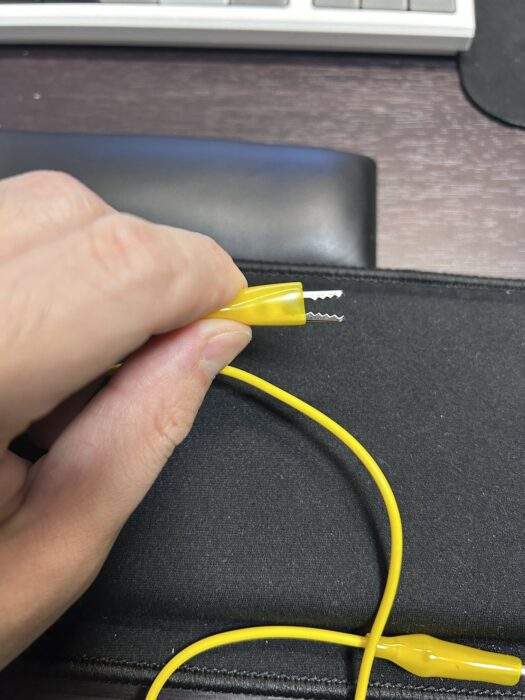

こちらがワニ口クリップつきコードです。ワニ口というのは赤丸で示したところ。これがあることで、配線の接続が手放しで接続できます。ですから、一時的に接続テストをしたいとき、かつ何箇所も繋いで実験したい場合、はんだ付けしなくても、このワニ口クリップつきコードがあると一人でも作業ができます。

その他、クリップつながりで便利なアイテムがあります。それがクリップスタンドです。

写真の様に、基板や部品をクリップで空中に浮かせることができます。このクリップスタンドが約に立つのが、基板に部品をはんだ付けするときです。はんだ付けの作業のとき、手は2本しかないので、片手ではんだごて、片手ではんだを持ちます。そうなると、部品の細い位置は調整できないですよね。そんなとき、あらかじめこのクリップスタンドで部品の位置調整をしておくことで、綺麗で正確にはんだ付けできます。正直、かなり便利です。

配線をキレイにまとめる(熱収縮チューブ、ビニールテープなど)

電子工作で配線をしていると、最初は動かすために必死になっているのですが、そのうち余裕が出てくると、人に見せたくなります。そんなとき、きったない配線だと、あまり好ましくないですよね…特に、確認不足で配線同士が剥き出しで近くにあったり、触れる場所に銅線が丸出しになっていたり。

なので、配線を綺麗にまとめるのも電子工作をやっていくうえで重要です。具体的には、特に感電しないように絶縁をするのが基本です。 例えば、熱収縮チューブを使って、はんだづけした端子にカバーをしたり、ビニールテーブで保護する作業が一般的です。

どこで買うのがおすすめ?初心者向け購入ガイド

ここまで電子工作に必要な道具類を解説してきましたが、どこで買うのがオススメか?解説していきましょう。

【一番オススメ】手軽なネット通販サイト(Amazon, MonotaROなど)

何と言っても手軽なのは大手の通販サイトです。一部品質の怪しい部品もあったりしますが、メーカー品であれば基本的には品質は大丈夫です。

プライム会員なら翌日配送は当たり前ですから、部品が必要になった次の日には手元にあるなんてことも普通です。いろいろ事情があってすぐに部品を買いに行けない…なんていう場合は重宝しますよね。

必要な道具の紹介で、ほとんどすべてにAmazonのリンクを貼っています。ココから分かる通り、ほぼなんでもAmazonで取り扱っているということがわかってもらえると思います。

ただ、Amazonでも苦手なのが、IC部品などの個別の部品です。IC部品などは種類がとんでもない数ありますから、Amazonでもすべてを取り扱うことは不可能です。ですから、この電子部品が欲しい!と思ったらまずAmazonをチェックして、取り扱っていなかったら電子部品専門の通販サイトで探してみるのがオススメです。

電子部品専門の通販サイト(秋月電子通商, スイッチサイエンスなど)

続いて、電子部品専門の通販サイトです。具体的には、秋月電子やスイッチサイエンス、マルツやdigikey、mouser何かが有名です。個人的には秋月電子にはよくお世話になっています。

IC部品はとんでもない種類があると先ほどご説明しましたが、なかでもdigikeyなんかはほんとにとんでもない数の部品を取り扱っています。

使用する電圧や、必要な電流値、そのほかいろんなパラメータにチェックを入れていくことで部品が絞られていきます。まずは一度御覧頂いたほうがいいです。

ちなみに、今回の主題である必要なもの、という視点でいくと、秋月電子やスイッチサイエンスは工具類も取り扱っていますが、マルツやdigikeyなんかは、部品単体を扱っていることが多いです。使い分けが必要だと覚えておきましょう。

実物を見て買えるお店(家電量販店、ホームセンターの一部、専門店)

実物を見て購入したい!という人もいるかも知れません。現実問題、これは結構条件が限られます。というのも、そもそも電子工作で使うような部品は、どこでも取り扱っているわけではありません。

例えば、抵抗や、LED、配線などは一般的な量販店で取り扱っているところも一部ありますが、例えばトランジスタやフォトカプラ、フリップフロップや論理演算系のICなどなど、少し専門的な電子部品となると、取り扱っているのは本当に一部の店舗です。

実店舗が多くある場所としては、東京の秋葉原が一番有名でしょうか。その他にも大都市にポツポツとある程度で、実店舗はどんどん減少傾向です。

ですので、大都市で実店舗が近くにある場合はいいですが、そうでない場合は、大人しく通販を使うしかありません。

最初はお得な「初心者向けキット」から始めるのもアリ

最後に、これもありだな。という話です。電子部品というと、道具から始まり、無数の種類の電子部品が存在しています。ですから、すぐに使うキットを購入してみると、最初の感覚が掴めます。

例えばこのような初心者向けキットというものもあります。

キットの中にArduinoというマイコンボードが含まれていますが、今後使いたくなるときが必ず来ます。その時に向けて最初から準備しておくと良いでしょう。

まずは基本のキットがあれば、こんなことをしたい、これはどうやったらいいんだろう?となったときに、そのキットに買い足していくことでやりたいことができるようになります。初心者キットとしてまとめてくれているので、うまいこと使いましょう。

道具を大切に長く使おう!簡単お手入れ方法

道具はどうしても劣化して、最終的には買い替えになるわけですが、しっかりとメンテナンスしてあげれば長く使うことができます。今回ご紹介するのは、はんだごてのお手入れ方法です。

はんだ作業はステップアップでご紹介しましたので、必須ではありませんが、こちらの動画でなんとなくお手入れの大事さが伝わるといいなという思いです。

はんだごてのお手入れ方法

お手入れ方法の動画です。はんだごては熱が加わるため、ろくに手入れをしないと先端が劣化していきます。

さあ、道具が揃ったらいよいよ実践!

次の記事で最初の一歩を踏み出そう!

道具を揃えたら、まずはLEDを点灯させます!次の記事をお待ち下さい。